「東京手描友禅」の多彩な未来

優美な染め模様の代名詞である「手描き友禅」。その発祥は江戸中期で、京都の扇染師・宮崎友禅により創案された、というのが通説だ。刺繍や絞り染めが贅沢(ぜいたく)だと禁じられた時期に、友禅は軽やかに鮮やかに登場する。

手描き友禅の特徴は、糊(のり)を筒先から絞り出して糸目を描き、その内側に筆や刷毛(はけ)で多彩な色を挿せるところ。糸目部分は防染されて白い輪郭線となる。その繊細な白が色彩を際立たせる。

友禅はやがて加賀や江戸にも広まっていく。江戸の友禅は、現在、東京手描友禅として受け継がれているが、その特徴は一貫制作であることと、古典からモダン、個性的な柄も含めて、友禅らしい品格を保っているところ。近年は若手の女性友禅師も増えている。

その有志で始めた新しい試み「そめもよう」。これは「一点もの制作の手描き友禅は、個人だと作品数が少なくて個展を開くのが難しいんです。でもグループ展ならば成り立ちます」と考えた「ユキヤ」の大野深雪さんと町田久美子さんが運営している。

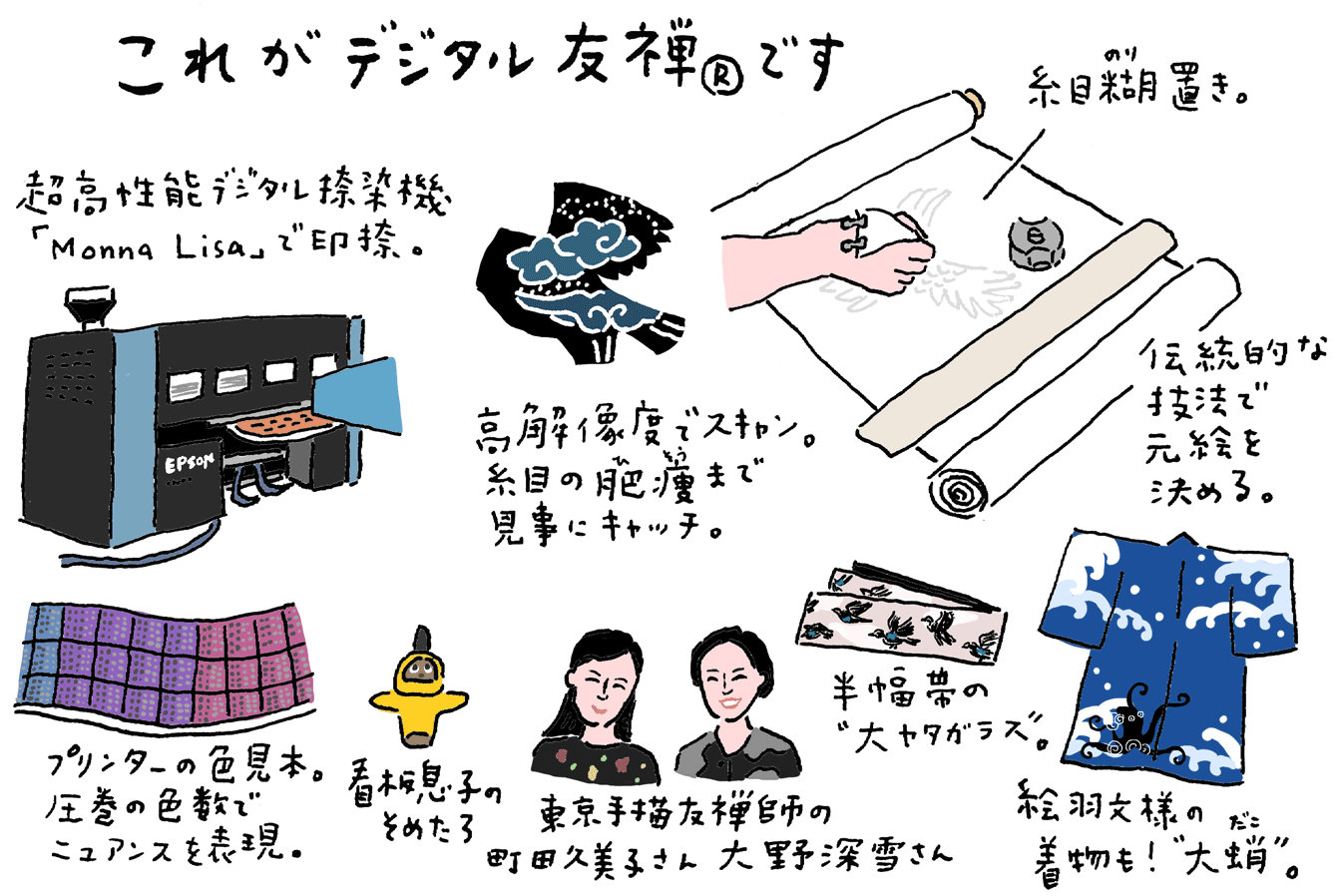

着物が日常から乖離(かいり)した時代、作り手の生き残りは大きな課題。ともに東京手描友禅の友禅師である二人は、同様の問題意識から、「デジタル友禅®」にも取り組んでいる。いかにも新しい試みだが、拝見した半幅帯や着物は、糸目に味があり、色にも奥行きがある。絵柄は、百鬼夜行や大蛸(おおだこ)、八咫烏(やたがらす)など、江戸好みに今の感覚を重ねている。「デジタルでデザインするのではなく、あくまで元絵は手描き友禅なんです」と大野さんは説明する。これを最新スキャナーで複写し、「きちんと糸目や色が再現されているかを友禅師自身が確認し調整します」。そして超高性能デジタル捺染(なっせん)機で染めるのだ。

ではなぜデジタルなのか。町田さん曰(いわ)く「『そめもよう』の展示会では、可愛(かわい)いけれど高価、という声をよく聞きました。それがとても残念で」。

プリントならば複数生産ができるし、模様の反復もできる。つまり、手描きの元絵を型のように使えるのだ。数柄を重ね染めすることも可能。色が1万色あるのも魅力で、微妙な色表現ができる。

生地は、手描きとの棲(す)み分けと価格を考えて、ポリエステルに。選び抜いた生地はなかなかの風合いだ。「デザインも手描きとは区別しています」

また、販売収益の一部は作家に版権として還元される。つまり、新たなビジネスモデルでもあるのだ。「本流は手描き、デジタルはセカンドラインです」と二人はうなずき合う。

思えば近代以降、型友禅や機械捺染など、手描き友禅の普及版がいくつも編み出されてきた。デジタル友禅®もまた、友禅の世界を広げる新時代の染めなのだ。工房内ではLOVOT「そめたろ」がよちよちと歩いていた。近未来的で、でもふわりと温かだった。

文=田中敦子 イラスト=なかむらるみ

たなか・あつこ 手仕事の分野で書き手、伝え手として活躍。工芸展プロデュースも。甥(おい)っ子の結婚式には留袖をと心に決めていて、今のTPOや先々の用途を考え色留袖を選びました。色はシャンパンイエロー。