『多情多恨』尾崎紅葉

最愛の妻、類子を病で亡くした鷲見柳之助が御墓詣(おはかまいり)をする場面から始まる小説。本の半分くらいは柳之助が嘆いている描写かもしれません。「いうにいわれぬ苦悩(くるしみ)」で「病衰(やみほお)けた顔」をして、周囲を心配させます。教授という仕事柄、大切にされているのかもしれませんが、家では老婢(ろうひ)(女中)の元が身の回りの雑用をして、さらに類子の母と類子の妹の島が心配して訪ねてきます。「毎日どうも不愉快で……」「寂しくて、寂しくて、実に居ても起(た)ってもいられんですがね」と嘆く柳之助に同情し、類子の母親が住み込んでお世話係に。そのうちに、母親は家族の世話で帰ることになり、かわりに島が柳之助のお手伝いをすることに。元という女中がいるのに過保護です。明治時代の男性優位の風潮が垣間見えます。しかし柳之助は「お島はもとより可厭(いや)な奴!」と、なぜか毛嫌いして心を閉ざし、冷たく当たります。島から逃れ、類子の墓に行って泣く柳之助。近代文学の中で最も“かまちょ”で面倒な主人公かもしれません。

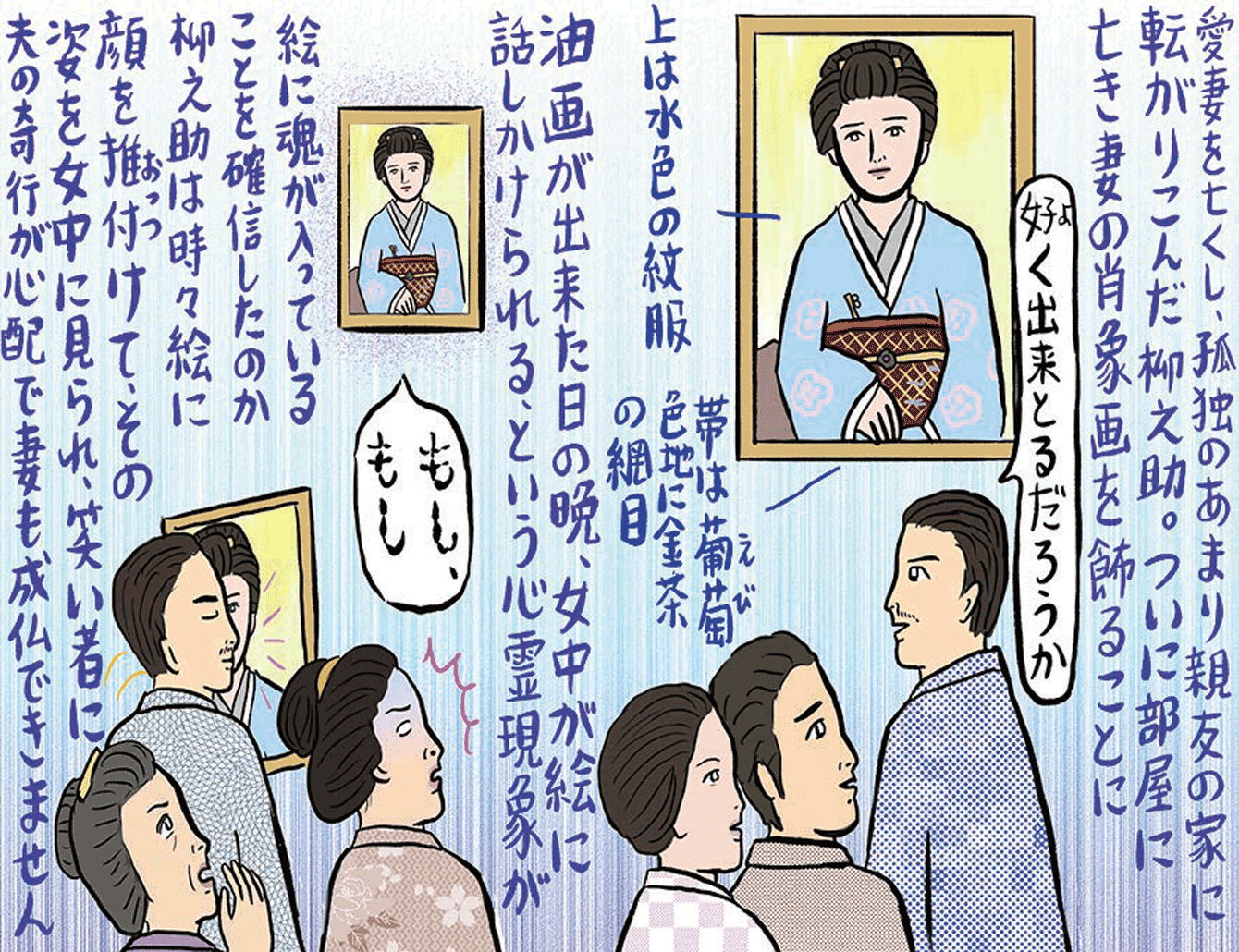

唯一心を許しているのは親友の葉山でしたが、柳之助は葉山の妻、種をも嫌っていました。しとやかに見えて「万事が機械的」「容貌の整っていながら何の趣もない」と厳しくジャッジ。家に帰ればお島がいて「可厭で可厭でならぬお島に三食ともに給仕をされるのが、毎日の苦痛」と、贅沢(ぜいたく)すぎる悩みを抱いています。がんばり屋の島は眼鏡をかけて働いていたら、元に「ああ、島田に眼鏡!」と内心嘆かれていて、当時は眼鏡女子の評価は低かったようです。ついに類子の母親に手紙を書いて島を追い出した柳之助。「一生独(ひとり)で居る」決意で、類子の縮緬(ちりめん)の紋服(もんつき)で夜衣(よぎ)を、糸織の着物で布団を拵(こしら)えるように元に頼み、困惑されます。後年、田山花袋の『蒲団(ふとん)』も出版されましたが、布団には明治の男のロマンがこめられているのでしょうか。

柳之助の自分勝手な言動も「変人」の一言で許されてやりたい放題です。寂しさに耐えかね、葉山一家の家の二階に住まわせてもらうことに。「二人の夫を有(も)つようなもの」と、慄然(ぞっ)とした種。世話になりながらも種を嫌っていた柳之助は無口で無愛想でした。でも、種が献身的に家族の世話をする姿に次第に好感が芽生え「貴方(あなた)が妻のように思われるです」と言い出してスルーされます。ある時、夫と園遊会に出かけるために着飾った種の姿にハッとします。小紋縮緬の紋服に、黒繻珍(しゅちん)の丸帯を締め、薄化粧した種に見惚(みと)れた柳之助。日常の、子供の世話などで服装(きつけ)も緩んだ不断着とのギャップも悪くない、と思うように。眼鏡姿の島には塩対応で、結局は見た目重視だったのでしょうか。葉山が留守の時に「独で寂しい」と種がいる茶の間に降りてきたり、深夜に種の寝間に忍び入り「僕は弱ったです」「胸が変なのです」と、かまってもらいたがったりします。同居の葉山の父親にも知られ、激怒され、出て行くことに。でも近くの下宿に引っ越してから連日通ってくる懲りない柳之助。油画に取り憑(つ)いているらしい類子の霊の目が届かなくなったので、種との関係も深まってしまいそうな、不穏な余韻が残ります。

しんさん・なめこ 東京生まれ、埼玉育ち。漫画家、コラムニスト。武蔵野美術大学短期大学部デザイン科グラフィックデザイン専攻卒業。新刊『江戸時代 女の一生』(三樹書房)ほか著書多数。なめ子さんのゾッとする体験は「昔、博物館でミイラを見ていたら激しいラップ音が鳴り響いた」ことだそう。

文、イラスト=辛酸なめ子 撮影=中林正二郎(snow) 選=澁谷麻美(BIRD LABEL)